« Au fil de l’histoire » par

Jean-Pierre Durand

Jean-Pierre Durand

a offert au musée de Sanary de nombreuses pièces

dont l’histoire vous est contée par lui dans les

pages ci-dessous. Matériel photo inventé ou

modifié, montages de bouteilles improbables et

reconstitution des détendeurs de la Spiro. Le fonds

Jean-Pierre-Durand est conséquent et homogène

du fait de son histoire. Jean-Pierre Durand est un des

« bricoleurs de génie » dont

s’honore l’aventure sous-marine et le musée

Frédéric-Dumas.

Voici un éléments historique

concernant le bi bouteille: « La

semaine dernière j’ai fait un saut dans ma famille

et en passant à Pézenas j’ai découvert

que la route qui pénètre en ville porte le nom de

l’aviateur allié abattu en 1944 dans les environs.

C’est avec les bouteilles d’oxygène de

son avion que j’ai construit, en son temps, mes premiers

scaphandres autonomes. Ci-joint photo de la plaque de rue. J’ai

pensé que ça pouvait vous

intéresser. »

Amicalement

Jean-Pierre

Durand

et voici la photo:

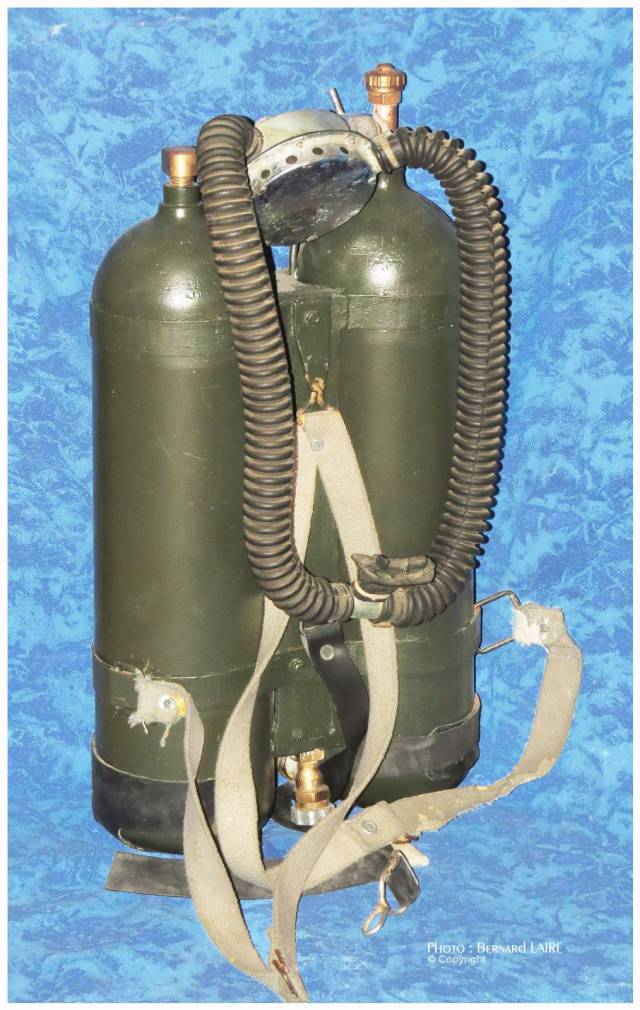

Le bi bouteille avec la copie du CG45 est

actuellement exposé au musée. En sorte désormais

d’hommage à cet aviateur. Photo Jean-Pierre Durand.

« Au fil

de l’histoire » par Jean-Pierre Durand

1950 – J’étais

au lycée en classe de troisième lorsque j’ai

vu pour la première fois au Cap d’Agde un chasseur

sous-marin équipé d’un masque et d’un

tuba .Comme je n’avais pas les moyens de m’acheter

ce matériel j’ai fabriqué un masque avec une

chambre à air de voiture et un tuba avec un morceau de

tuyau en caoutchouc tenu courbé avec une corde à

piano .(A ce jour le masque a disparu et il ne reste plus qu’une

partie du tuba .)

Le « bout » du tuba de

Jean-Pierre Durand. Coll. musée Frédéric-Dumas.

Don Jean-Pierre Durand.

1951- Mon père exploitait

une propriété viticole et utilisait un compresseur

Luchard H10 pour produire de l’air comprimé destiné

à pulvériser du sulfate de cuivre sur les

vignes. Mon frère aîné me disait « Nous

avons de l’air comprimé à notre disposition,

il nous manque un scaphandre comme le Cousteau-Gagnan .Cet

appareil permet de respirer sous l’eau en délivrant

de l’air à la pression de l’eau au niveau du

plongeur. Comme son prix est inabordable pour nous, il faudrait

en fabriquer un, mais comment ? » Au lycée

j’avais appris le principe de la pression hydrostatique,

mais je me demandais comment ouvrir un clapet d’air avec le

faible effort donné par une membrane en caoutchouc.

1953- En classe de terminale, à

cette époque, on étudiait la machine à

vapeur et j’ai alors pensé que le tiroir de

distribution de vapeur pouvait très bien distribuer de

l’air et faire office de clapet pour le détendeur.

En faisant arriver l’air par des trous égaux et

diamétralement opposés dans le cylindre du

distributeur , il n’y avait pas d’effet de plaquage

du piston sur la paroi du cylindre et aucun effort n’était

nécessaire pour le déplacer donc pour ouvrir

l’arrivée d’air . Il suffisait alors de

construire.

Un ami tourneur a tiré d’une barre de

laiton un petit cylindre et son piston associé et j’ai

fabriqué la « casserole » du

détendeur avec de la tôle de cuivre prélevée

sur une ancienne sulfateuse mise au rebut , le tout soudé

à l’étain . La membrane du détendeur a

été découpée dans une chambre à

air de voiture et la liaison entre la membrane et le piston

réalisée avec un rayon de roue de bicyclette. Le

bec de canard a été fait avec le caoutchouc fin

d’une vessie de ballon de football. Des tuyaux en

caoutchouc lisses assuraient la liaison entre détendeur et

embout.

Les premiers essais ont été réalisés

sur la plage du gros d’Agde, sous forme de « narguilé » :

Une bouteille d’air comprimé en surface avec

manodétendeur (utilisés pour les sulfatages des

vignes), un tuyau flexible alimentant le détendeur à

piston.

Voici le second narguillé réalisé

par Jean-Pierre Durand (le premier étant réduit à

l’état proche du néant). Celui-là est

visible au musée Salle Maurice-Fargues. Don Jean-Pierre

Durand.

« Les essais ayant été

déclarés concluants on a décidé de

passer au système autonome :

Nos bouteilles d’air comprimé pour le

sulfatage étant trop lourdes il a fallu trouver autre

chose. C’est chez un ferrailleur de Pézénas

que nous avons déniché notre bonheur : Des

bouteilles d’oxygène de 6,6 litres provenant d’un

avion anglais abattu dans la région par la DCA à la

fin de la guerre. Après avoir fait éprouver ces

bouteilles , j’ai pu constituer un bloc de deux et un bloc

de trois bouteilles ( Deux et trois mètre cubes à

150 bars).

Un ami plombier m’a donné un vieux

détendeur de soudage qui, après remise en état,

m’a servi de premier étage pour mon détendeur

à piston.

C’est ainsi que j’ai pu plonger en

scaphandre autonome dés l’été 1954″

1954-1956- « A la

distribution des prix en juillet 54 (ça se pratiquait à

cette époque), j’ai reçu « Le

monde du silence » de JY Cousteau et F Dumas et ça

m’a ouvert des horizons nouveaux pour les détendeurs

et la photo. C’est alors que j’ai construit mon

premier détendeur à deux étages monobloc en

utilisant le détendeur de soudage cité ci-dessus

mais en l’intégrant à la casserole du second

étage toujours réalisée avec la tôle

de cuivre de la vieille sulfateuse et le tout soudé à

l’étain. Les tuyaux annelés provenaient de

systèmes d’alimentation en gaz de moteurs de

voitures.

J’ai eu en main un « mistral »

prêté par un ami et sans vergogne j’ai

construit deux répliques adaptées à mon

système de raccordement d’air comprimé à

gros écrous, toujours avec les moyens du bord. J’avais

donc trois détendeurs (un à deux étages et

deux à un seul étage) et plusieurs blocs de

bouteilles de deux et trois mètres cubes : les portes

de la plongée nous étaient grandes ouvertes.

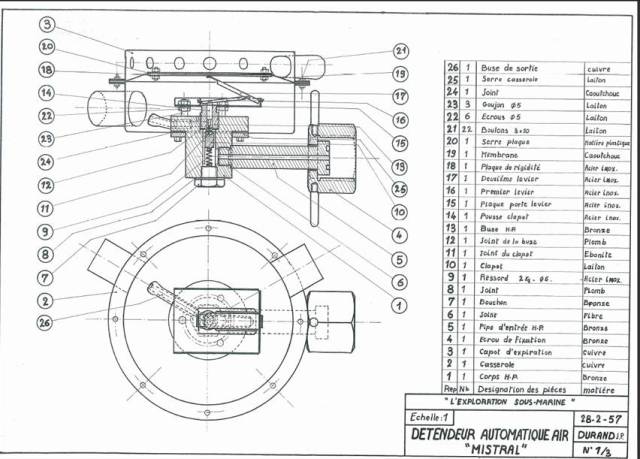

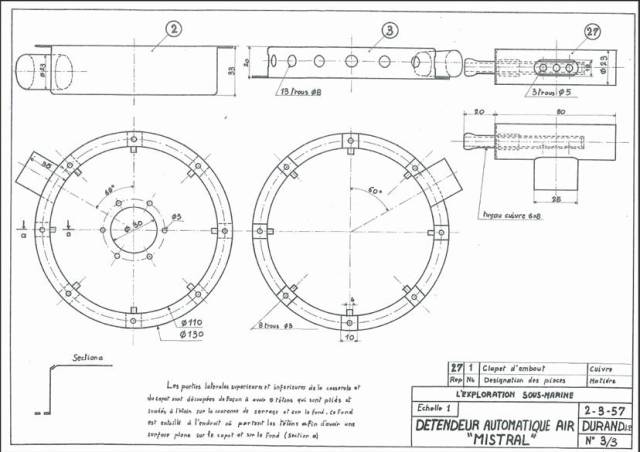

Le détendeur « Mistral »

de la Spirotechnique (1955). Plans dressés par Jean-Pierre

Durand. Planche 1.

Le détendeur « Mistral »

de la Spirotechnique (1955). Plans dressés par Jean-Pierre

Durand. Planche 2

Notons que ces trois planches nous ont été

transmises par Jacques Chabert de Cap d’Agde qui les tenait

de Jean-Pierre Durand!

Quelques années plus tard j’ai

abandonné les bouteilles d’oxygène qui

étaient frétées avec un fil d’acier

que je n’arrivais pas à protéger correctement

de la corrosion.

J’ai adopté des bouteilles

« Brunon-Valette » de même capacité

et plus allongées ce qui n’était que mieux

pour l’hydrodynamisme. » Les

voici:

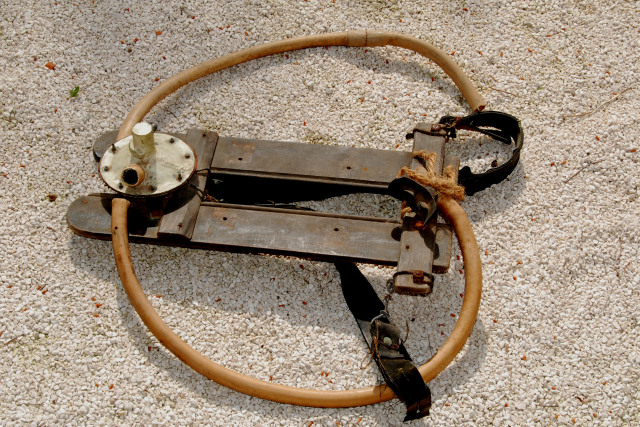

Bi bouteilles Brunon-Valette N°INV

2011.3.1(avant restauration) avec détendeur « bricolé »

à partir d’un modèle du commerce: le Mistral

de la Spirotechnique. Coll musée Frédéric-Dumas.

Donation Jean-Pierre Durand.

Second bi bouteilles Brunon-Valette N°INV

2011.4.1 (avant restauration) avec détendeur

« maison ». Ce sont donc 2 bi bouteilles et

deux copies du Mistral qui enrichissent les collections du

musées. Coll. musée Frédéric-Dumas.

Donation Jean-Pierre Durand.

Le même.

Un des deux bi bouteille avec son détendeur

construit par Jean-Pierre Durand est en exposition permanente au

musée (salle Maurice-Fargues). L’un et l’autre

ont été vu à Paris (Salon international de

la plongée), à Marseille en 2012 et 2013 au

Festival mondial de l’image sous-marine, tout cet été

2013 à la Batterie du cap-Nègre de

Six-Fours-les-Plages et en cette année 2014 au Salon

de la plongée de Paris sur le stand

« Sanary-musée-plongée ». La

restauration des bouteilles a été réalisé

par Alain Chevalier alors

directeur de la SMR

Société Méditéranéenne de

Requalification, travail d’orfèvre ! Désormais

retraité il a cèdé la société

à ses deux associés Hervé Noël et

Philippe Rabiller, tout aussi attentifs au développement

du musée. SMR sponsor officiel du musée

Frédéric-Dumas héberge le site que vous êtes

en train de lire.

1955- Photographie et

cinéma

« Envie de rapporter des images de tout

ce que je voyais en plongée, d’où la mise en

boite d’appareils photo ou cinéma .

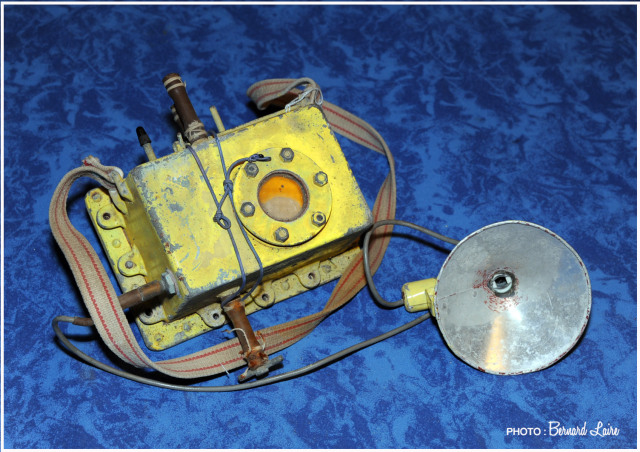

La première boite est destinée

à recevoir une « Rétinette »

kodak 24×36 .

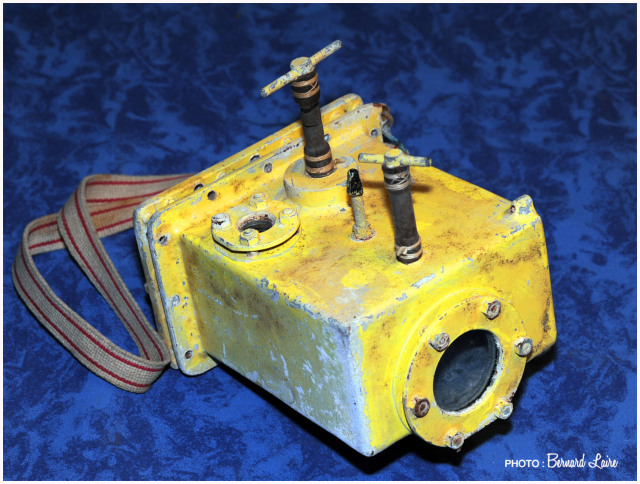

Boîtier étanche pour Kodak

Rétinette 24X36 avec flash réalisé en

1957. Exposé salle Maurice-Fargues.

Coll. musée Frédéric-Dumas. N°INV

2011.7.1 & sq. Don Jean-Pierre Durand

Cette boite est construite en tôle d’acier

de 3 mm d’épaisseur soudée à l’arc

et galvanisée à chaud. Les passages des commandes

sont étanchées pas des morceaux de tuyaux en

caoutchouc médical très souples. L’équilibrage

hydrostatique est assuré par une épaisse plaque de

liège.

Le flotteur pour le caisson étanche

du caisson pour Rétinette Kodak

J’ai ensuite réalisé le caisson

étanche pour une caméra Eumig 8 mm

mécanique en utilisant la même technique

que pour le boîtier de l’appareil de photo.

Caisson étanche pour caméra

Eumig 8mm mécanique réalisé en 1957 (ou

1958). Exposé salle Maurice-Fargues. Coll. musée

Frédéric-Dumas.N°INV 2011.13.1.1 & sq. Don

Jean-Pierre Durand.

Le flotteur du caisson caméra Eumig.

Le musée présente l’ensemble complet.

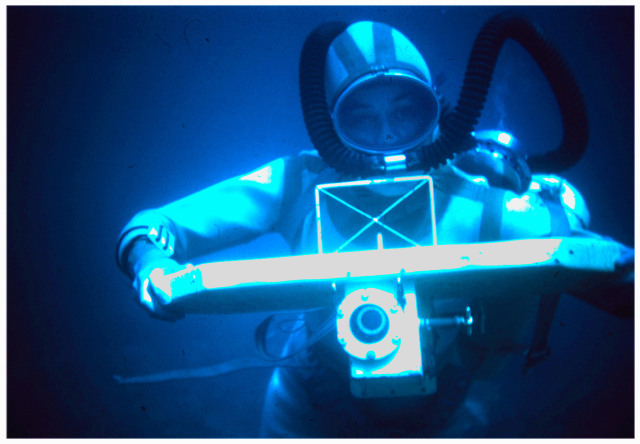

La caméra Eumig dans son boîtier

et…dans son élément. Photo prise par

Jean-Pierre Durand avec le Rétinette Kodak…dans son

boîtier. Coll. Jean-Pierre Durand.

Le cinéma me donnant de meilleures

satisfactions que la photo, j’ai abandonné un

certain temps la photo pour le cinéma jusqu’au jour

où j’ai installé un flash sur mon boîtier

photo. Il s’agit d’un flash à ampoules

magnésium à usage unique. Le corps du flash est

logé dans le boîtier de l’appareil photo et

les ampoules sont placées dans un réflecteur

installé sur un bras à l’extérieur du

boîtier. Le remplacement des ampoules se fait sous l’eau.

Là, devant la beauté des photos obtenues grâce

à l’éclairage du flash, j’ai abandonné

le cinéma qui me donnait des images à dominante

bleu. »

L’ensemble monté tel que nous le

voyons au musée:

L’ensemble caisson, flotteur, flash

pour « Rétinette » Kodak. Conception

et réalisation Jean-Pierre Durand. Coll musée.

Donation Jean-Pierre Durand.

1961-

Trombinoscope

Cette année-là, j’ai eu

l’occasion d’aller sur les bords de la Mer Rouge à

Eilat en Israël et devant l’impossibilité

d’emporter mes boîtiers étanches car trop

lourds et trop volumineux, j’ai fabriqué un

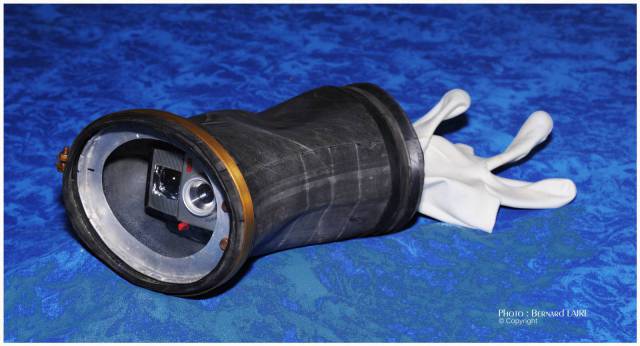

« trombinoscope »

de J.A. Stevens plus adapté aux exigences du voyage. Cet

ustensile est constitué d’un morceau de chambre à

air de voiture fermé à une extrémité

par un hublot en verre et de l’autre par un gant en

caoutchouc. Contre le hublot une équerre en alu permet de

fixer l’appareil photo ou la caméra. Il suffit

d’introduire la main dans le gant pour avoir accès

aux commandes de l’appareil. Bien sûr on ne peut

descendre qu’à quelques mètres sous l’eau

mais c’est toujours mieux que rien.

Le trombinoscope reconstitué par

Jean-Pierre Durand pour le musée Frédéric-Dumas

et actuellement exposé salle Maurice-Fargues.

Les premiers « caissons »

en caoutchouc étaient bien sûr étanches et

fermés, il fallait -en tenant compte de la pression-

manipuler les commandes de l’appareil de prise de vues par

l’extérieur. (voir l’article sur Pierre

Mongeot). Ici le système développé par J. Y.

Stevens pour son Plastiphot repose sur l’insertion

d’un gant de ménage rétractable dont l’entrée

est cerclée à la place d’une vitre. C’est

donc un état technique intermédiare, il est

cependnat plus simple que le « Plastiphot ».

Avec l’appareil photo. Le

trombinoscope et l’appareil de prise de vues sont exposés

salle Maurice-Fargues. Coll musée

Frédéric-Dumas Donation Jean-Pierre Durand.

L’ensemble. Une partie de

l’original(verre cerclage et morceau de caoutchouc) est

exposé au musée avec le trombinoscope.

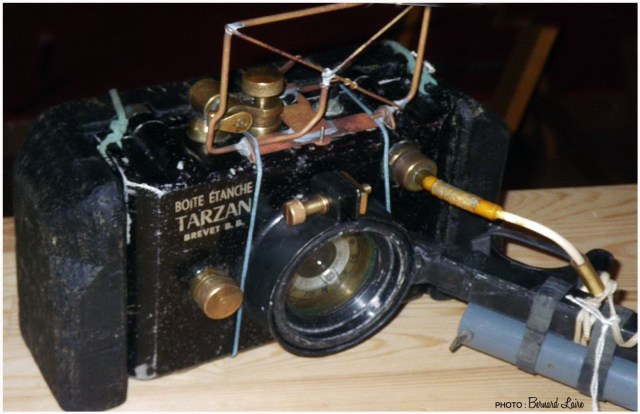

1962- Boîtier

« Tarzan »

Je récupère un vieux boîtier

« Tarzan » pour appareil photo FOCA

Standard à objectif de 35 mm ouvrant à f :

3,5. Pendant mon service militaire j’ai la chance d’avoir

accès à un atelier de mécanique et je

modifie entièrement le boîtier :

-Réfection des commandes avec étanchéité

par joints toriques.

-Ajout d’une commande de mise au point à

grand renfort d’engrenages de Meccano.

-Adaptation d’une lentille additionnelle

immergée et amovible pour prise de vues rapprochées.

-Ajout d’un viseur extérieur.

-Confection d’un flash magnésium

externe (Il n’y a pas de place dans le boîtier pour y

installer le flash)

-Modification des contacts de déclanchement

du flash, dans l’appareil photo, afin de pouvoir utiliser

la pleine puissance des lampes magnésium standard avec

l’obturateur à rideau au 1/50 de seconde.

-Confection d’un distributeur de lampes flash.

-Equilibrage de l’ensemble avec du liège.

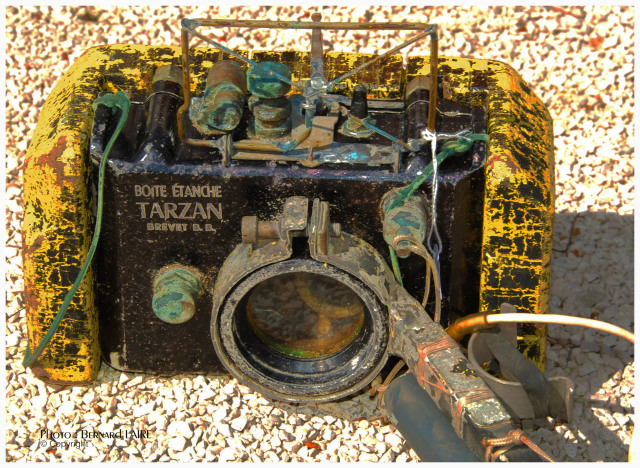

Boîtier « Tarzan »

de Beuchat Marseille (pour appareil Foca réplique du

Leica) revisité par Jean-Pierre Durand (1962).

Coll musée Frédéric-Dumas. N°INV

2011.8.1.2 & sq. Photo Jean-Pierre Durand.

Où l’on voit les modifications

apportées ainsi que l’adjonction de blocs de liège.

Avant de faire sa donation Jean-Pierre

Durand avait soigneusement restauré son matériel.

On mesure avec cette photo le travail accompli. Photo Jean-Pierre

Durand.

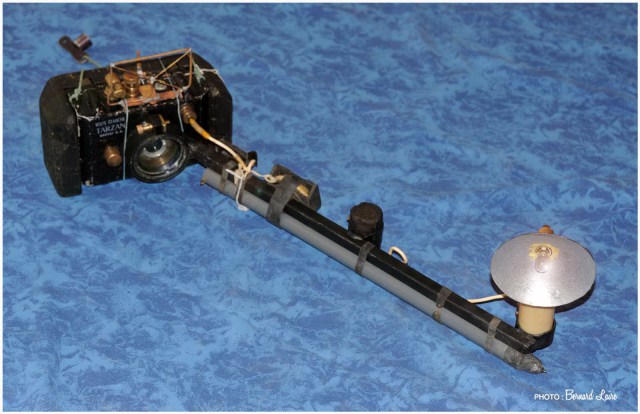

le flash avec son tube réservoir

d’ampoule à débit automatique. Photo

Jean-Pierre Durand

l

Bras du flash pour le caisson « Tarzan »

Beuchat. Luxe: la réserve d’ampoules logé le

long du bras. A chaque usage une nouvelle ampoule apparaît

(jusqu’à épuisement du stock ! ). Au premier

plan remarquons la lentille additionnelle pour macro photo.

Où l’on voit les systèmes

de transmission des commandes. Photo Jean-Pierre Durand

L’intérieur du boîtier

« Tarzan » de Beuchat revisté par

Jean-Pierre Durand. Quant à l’appareil photo son

constructeur d’origine ne le reconnaîtrait plus.

Coll. musée Frédéric-Dumas. Don Jean-Pierre

Durand.

Le boîtier « Tarzan »

ouvert. Il s’agit ici d’une photo envoyée par

un collectionneur US qui nous demandait les références

de nos boîtiers « Tarzan ».

L’intérieur du boîtier « Durand »

est beaucoup plus complexe!

La boîte de transport du matos. Photo

Jean-Pierre Durand. (les boîtes de transport des matériels

photo de Jean-Pierre Durand font également partie des

fonds du musée)

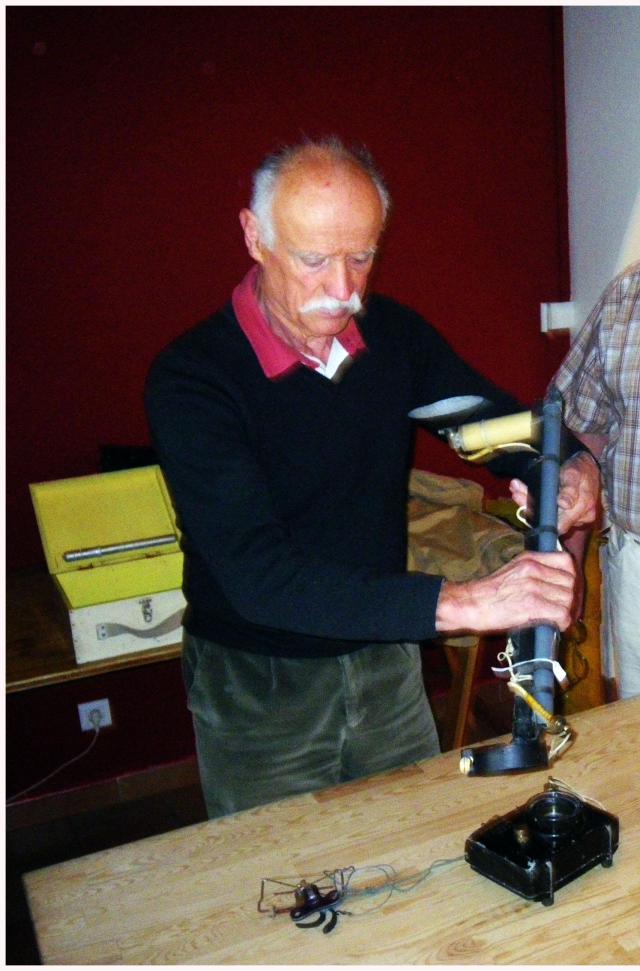

Jean-Pierre Durand. Photo Bernard Laire.

Ensemble de prise de vues sous-marines.

Photo prise pour l’inventaire lors de la donation. Cet

ensemble est exposé salle Maurice-Fargues. Coll musée

Frédéric-Dumas. Donation Jean-Pierre Durand.

Photographe de l’inventaire: Bernard Laire.

Jean-Pierre Durand nous a prêté une

série de que Bernard Laire à reproduites.

Voici deux autres objets inclus dans la donation

faite par Jean-Pierre Durand:

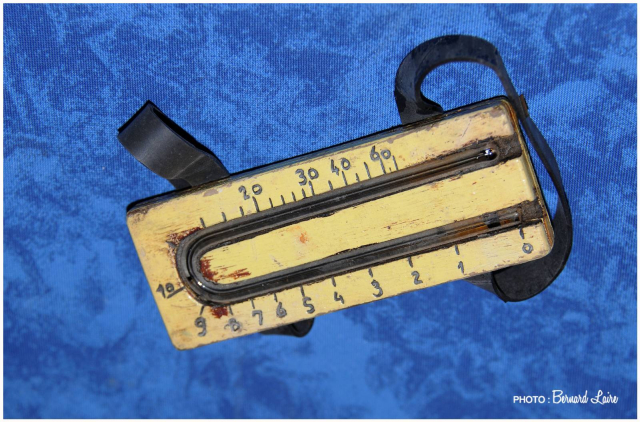

Profondimètre réalisé

par Jean-Pierre Durand, élève assidu des cours de

physique. Coll musée Exposé au musée. N°INV

2011.21.1. Don Jean-Pierre Durand.

et

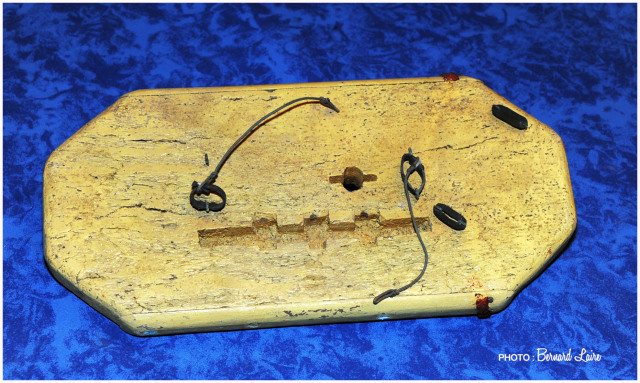

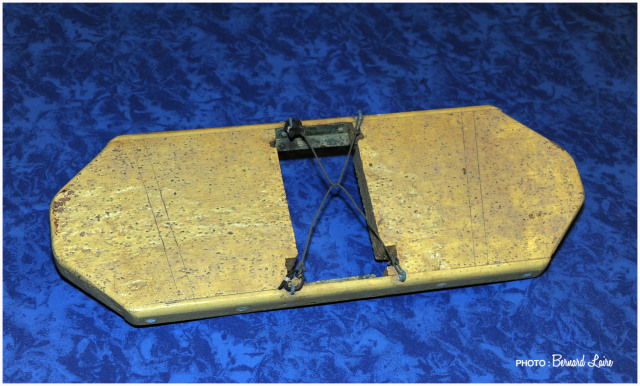

Planche traineau aquatique réalisée

par Jean-Pierre Durand. Vue tout l’été 2013 à

la batterie du Cap Nègre de Six-Fours les Plages. Coll

musée. Don Jean-Pierre Durand.

1964- Eclairage sous marin

Construction d’un projecteur 150w et d’un

caisson étanche pour une caméra Eumig 8 mm

automatique et électrique, puis en 1973 d’un caisson

pour caméra Canon 814 super 8. Le tout en PVC et

Plexiglas. Mais ça devient l’ère moderne……….

La Seyne le 26 février 2011

Vous souhaitez contacter Jean-Pierre Durand:

Jean-Pierre DURAND

709 Chemin d’Artaud à

Pignet

83500 LA SEYNE SUR MER

04 94 94 64 93

|