Le plongeur

Frédéric Dumas

« Angoisses dans la mer »

Editions France-Empire 1978

« Le plongeur »

Ce très beau texte concis ouvre le livre Angoisses dans la mer publié

en 1978. Pour ne pas faire d’erreur à la lecture des aspects purement

techniques on se souviendra de cette date. Nous le publions in extenso, car

de notre point de vue il inaugure une philosophie de l’histoire de la

plongée. On se souviendra également que Frédéric Dumas, au GERS, a activement

participé à la mise au point du (premier) scaphandre autonome à circuit fermé

de la Marine nationale.

Frédéric Dumas en 1938. Coll. privée.

A nos débuts de plongeurs, je découvris en la mer un monde autre, sans

relations apparentes avec le mien et je fus émerveillé de trouver l’évasion

si proche, sur cette Côte d’Azur où j’avais toujours vécu depuis l’âge de 6

ans.

Il me fallut de nombreuses années pour me rendre compte que la terre continue

sous la mer, qu’elle y poursuit sa descente pour remonter au loin faire des

îles. Je ne vis pas là une atteinte à la mer, mais au contraire un contact

sympathique, une cohabitation qui laissait à la mer toute sa personnalité,

son entière magie.

Les poissons furent d’abord pour moi des cibles, cibles mouvantes, diverses,

pleines d’attraits. Par la suite, je vis chez les poissons les espèces est

cela m’intéressa. Plus tard encore, je découvris chez eux l’individu et ce me

fut un réconfort.

Si certaines âmes sensibles choient en leur chien ou leur chat l’individu,

par contre, d’une manière générale, nous avons tendance à refuser

l’individualité aux habitants de la mer.

Jojo, le gros mérou du « Monde du silence », plus qu’un individu

était une personnalité et son comportement en bon toutou espiègle n’entamait

en rien la force de son caractère particulier. Sur le prétendu galion du Banc

d’Argent où nous éventrions le fond corallien avec une suceuse, quand nos

poissons familiers venaient nous entourer, chacun d’eux agissait à sa

manière. Le vieux poulpe de Porquerolles que nous choisîmes comme vedette

d’un film avait sa mentalité bien à lui, qui se dévoilait au fur et à mesure

que j’imaginais des trucs à lui soumettre, qu’il méditait longuement avant

d’agir. Et en attendant sa décision, nous grelottions dans une eau pourtant

de fin d’été.

Avec l’aimable accord d’André Laban. Bibliothèque du

musée, don Bruno Talmitte..

La rage de descendre prit fin pour moi lorsque la mer fut explorée

jusqu’au plus profond des océans. Je sus alors à quoi on peut s’attendre. Je

compris que le domaine de la plongée à l’air est de beaucoup le plus vivant,

le plus riche et qu’il était le mien. Je me dis que mes plongées profondes

tenaient encore de l’envoûtement de la descente, que ne passer qu’un instant

sur le fond, et cérébralement engourdi, ne me permettait pas d’en jouir

pleinement, ni d’y travailler efficacement. J’ose dire qu’au delà d’une

quarantaine de mètres, la plongée est une utopie… mais l’utopie n’est-elle

pas grisante?

En somme il vient un moment où, à même de faire le point, on se rend compte

que l’on ne verra pas tout. On se précise son domaine pour s’y cantonner.

Alors on s’aperçoit qu’une vie ne suffirait pas à en jouir pleinement, ni à

le connaître vraiment.

Il me reste tout de même un regret au sujet de la plongée très profonde,

presque une amertume.

Tout me porte à croire que le bateau qui tombe sur des fonds au-delà de la

portée des moyens courants se conserve admirablement, bien que moins

enseveli, ce qui d’ailleurs doit permettre d’en voir une grande partie. Oui,

j’aimerais descendre sur les épaves antiques des grands fonds.

Il est relativement aisé à un passionné d’aviation ou de montagne de faire

partager ses sensations, ses émotions, par le récit, car le lecteur eût pu

les éprouver. Il n’en est pas de même pour le plongeur.

L’homme n’entre pas tel quel dans la mer, il y devient un autre être.

Il se rapproche en quelque sorte de l’animal marin, un animal qui d’ailleurs

disposerait de bien piètres sens, de bien médiocres moyens comparativement à

ceux de ses voisins, suffisants cependant pour découvrir la beauté intime de

la mer, ses merveilles.

L’homme qui a beaucoup plongé se sent parfaitement à l’aise dans la mer et,

comme notre cerveau refuse les contradictions de l’existence ou plus

exactement les interprète à sa façon, ce plongeur dit de la mer: c’est un

monde autre. Sans doute a-t-il raison mais lui-même en entrant dans la mer

devient autre.

Dans l’eau l’homme n’a plus de poids. Ainsi cesse pour lui cet effort

permanent, inconscient, cette douleur qui fait apprécier le lit. Mais dans le

lit le plus moelleux, le corps appuie encore, alors que dans l’eau, et c’est

délicieux, il n’appuie nulle part. Ainsi doit se sentir le jaune d’œuf dans

sa coquille.

S’il fait plaisir, l’équilibre indifférent dans l’eau est aussi un impératif,

une loi nouvelle à laquelle le plongeur doit se soumette.

Pour rester immobile dans l’eau ou s’y déplacer aisément, le plongeur doit

parfaire son équilibre indifférent en se lestant plus ou moins selon son

équipement. Trop lourd, il coule et, pour compenser cette tendance, il

gesticule ou appuie sa nage sur l’eau par un effort supplémentaire. Trop

léger, qu’il veuille rester sur place ou avancer, il se contorsionne et

parvient difficilement à se maintenir en pleine eau au niveau désiré, ou à

rester sur le fond.

Coq Hardi 3ème trimestre 1956. Bibliothèque du musée

fonds Michel-Rua. On y reconnait les torches sous-marines inventées par Dumas

pour le « Monde du silence« .

Or, le vêtement de plongée en néoprène mousse universellement adopté se

comprime et perd de la flottabilité à la descente, de sorte que le plongeur

doit régler son lestage pour la profondeur à laquelle il doit séjourner.

Une fois installé à ce niveau, un autre phénomène modifie le poids du

plongeur. Au fur et à mesure qu’il consomme de l’air comprimé, le poids de

celui-ci diminue dans les bouteilles, diminution qui avec certains appareils

peut atteindre les trois kilos, de sorte que le plongeur doit partir trop

lourd pour ne pas être trop léger en fin de séjour, situation des plus

déplaisantes. Le lestage idéal ne dure qu’un moment.

L’expérience montre que la technique du lestage est la plus difficile et

la plus longue à acquérir à fond, et c’est en le voyant mal lesté qu’on

reconnaît le débutant.

Vivre sans poids modifie la nature du plongeur. Il découvre ses possibilités

d’évolutions, d’attitudes impossibles sur terre et séduisantes, mais il

rencontre aussi des difficultés nouvelles pour certaines actions. Il ne

dispose plus de l’assisse sur le sol que lui donnait son poids. Qu’il frappe

avec un marteau, manie la caméra ou creuse le fond de la mer, ses gestes le

déséquilibrent, le déplacent, au détriment de l’efficacité. Il doit apprendre

à s’appuyer sur l’inertie de son corps car celle-ci ne saurait s’annuler. Il

se tiendra d’une main s’il trouve une prise ou se cramponnera des jambes

quand un fond rocheux ou corallien le lui permet. Enfin, il apprendra à

s’appuyer sur l’eau.

Pour les travaux sur le fond ne nécessitant pas de grands déplacements, le

plongeur aura intérêt à se lester fortement pour recouvrer une certaine

assise. Bien entendu la ceinture qui porte les plombs doit être facile à

larguer.

Le plongeur ne respire pas normalement. Il tire l’air d’un appareil, d’un

mécanisme. Il apprend à respirer en conséquence, avec effort, plus lentement,

plus profondément. Sa poitrine déplace un volume d’eau égal à celui de l’air

inspiré ou expiré et, comme la résistance de l’eau croît énormément avec la

vitesse du déplacement, le rythme respiratoire ne peut s’accélérer

suffisamment pour suivre les besoins d’un effort soutenu. Le plongeur ne peut

haleter. Il se comporte un peu comme l’animal à sang froid dont la réserve

d’énergie, lente à se constituer, s’épuise rapidement sous un effort violent.

Le plongeur s’habitue facilement à ces restrictions respiratoires, il n’en

est pas moins un être à respiration difficile, qui doit se ménager.

A propos de sang froid, une langouste de deux kilos, eh oui, énorme, se

tenait sous une vieille ancre, sur un sable désert, profond de 40 mètres. Ces

bêtes aiment la présence du fer et un abri même précaire est une aubaine par

fond uni.

Emu par le côté gastronomique du spectacle, j’empoignai la langouste. Comme

je la mettais dans mon filet à provisions, forte de ses deux kilos elle donna

un coup de queue, échappa à ma main surprise, et s’enfuit à reculons, par

à-coups, en peine eau, à toute hâte. Je mis en avant toute dans la direction

où elle avait disparu. je faisais force de nageoires, menant un train que je

n’eusse pu soutenir longtemps… Mais, deux kilos!… Par ailleurs il est bien

difficile de faire une route droite sur un fond uniforme. J’aperçus enfin la

silhouette sympathique qui progressait à coups de queue moins enthousiastes.

Je la poursuivis à vue, bientôt gagnant sur elle, quand la bête se posa

mollement sur le fond. Elle n’en pouvait plus. Moi non plus.

Je la pris sans résistance de sa part, comme au marché.

Le vêtement en néoprène mousse protège bien du froid le chasseur

sous-marin car celui-ci se tient en surface, où le tissu du vêtement conserve

tout son pouvoir isolant.

A mesure que le plongeur descend, la pression croissante de l’eau écrase de

plus en plus les microbulles de son vêtement qui perd progressivement son

pouvoir isolant. Ajoutez à cela qu’en Méditerranée l’eau de température

estivale dans laquelle barbote le baigneur vacancier forme une couche dont

l’épaisseur augmente tout au long de l’été sans dépasser une quarantaine de

mètres. Sous cette couche le plongeur pénètre dans le d’eau de température

hivernale.

Le plongeur a froid. Il en prend l’habitude. Le froid fait partie du milieu

dans lequel le plongeur évolue et les troubles que le froid entraîne

deviennent un état naturel. Le froid, en particulier, ne favorise pas

l’activité intellectuelle. Une civilisation que connurent la Mésopotamie,

l’Egypte ou la Grèce ne saurait se développer sous le cercle polaire.

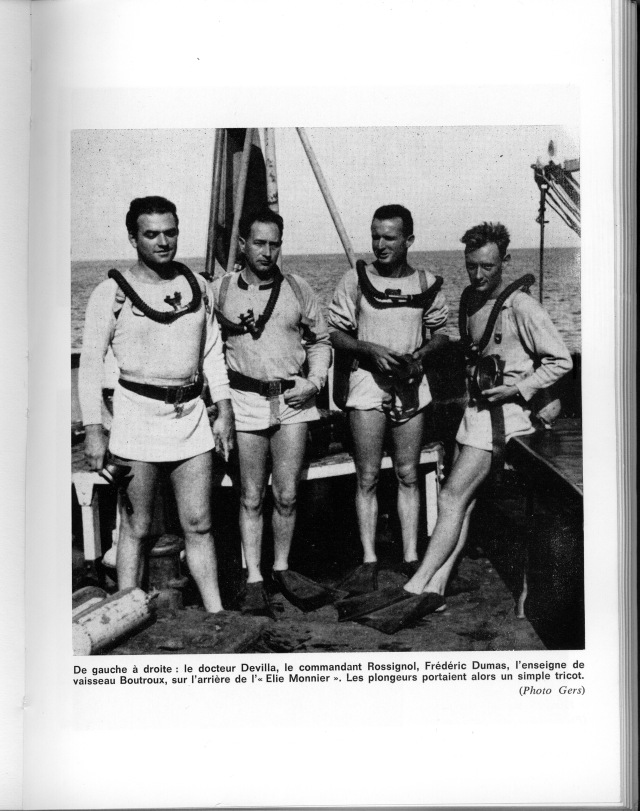

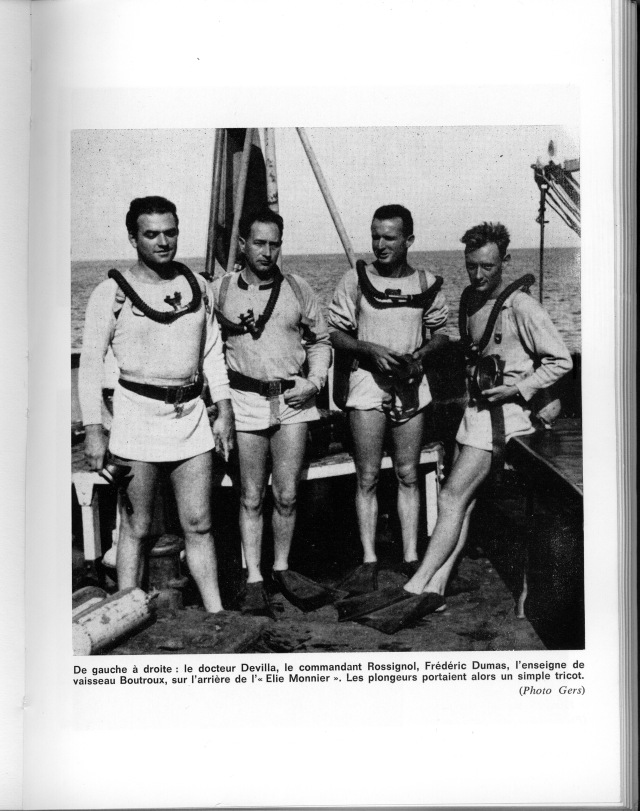

Une des illustrations du livre « Angoisses sous

la mer ». Bibliothèque du musée. Don Famille Dumas. Le commandant

Rossignol avait succédé en 1949 au commandant Tailliez premier patron du GRS.

Au léger engourdissement du cerveau par le froid s’ajoute, bien plus

prononcé, celui imputé à l’azote de l’air respiré sous pression, sorte

d’anesthésie ou d’ivresse qui croît rapidement avec la profondeur et fait que

le cerveau refuse tout service au-delà d’un niveau qui varie d’un individu à

l’autre et avec l’entraînement. Il reste alors au plongeur chevronné une

lueur de conscience, quand il aurait besoin de toutes ses facultés

intellectuelles pour l’action comme pour sa sauvegarde.

En respirant de l’air comprimé, cette ivresse limite à une centaine de mètres

la profondeur accessible. Accessible mais fortement déconseillée.

Le sens le plus important chez l’homme, la vision, subit des restrictions

dans la mer. L’œil humain immergé verrait complètement flou. Le plongeur doit

porter un masque qui maintient ses yeux dans l’air et dont la glace constitue

avec l’eau un dioptre* plan. La vision axiale reste bonne mais les objets

paraissent soit rapprochés du quart de leur distance, soit grossis. La vision

latérale est déformée, suffisante cependant pour bien voir le mouvement.

* un dioptre est une surface séparant deux milieux transparents homogènes

d’indices de réfraction différents.

US DIVE de Rick et Barbara Carrier, E.U. 1957.

Bibliothèque du musée, fonds Michel-Rua. (extrait de la couverture)

Le masque restreint considérablement le champ visuel, déficience que le plongeur

compense en remuant la tête, mais le sens spatial n’en reste pas moins

diminué.

La médiocre transparence de l’eau limite considérablement la portée de la

vision. Dans les mers privilégiées et dans les conditions normales, au-delà

d’une vingtaine de mètres, le plongeur devine plus qu’il ne voit et son

regard se perd bientôt dans le glauque. Souvent il doit se contenter d’une

visibilité de l’ordre de la longueur de son corps, si ce n’est de son bras.

Le plongeur vit dans un monde bleu. Dès les premiers mètres, le rouge

disparaît, puis à mesure que la profondeur augmente les autres couleurs

s’éteignent dans l’ordre décroissant de leur longueur d’onde. A grande

profondeur la sensation de bleu elle-même a disparu, la plongeur ne peut

différencier les objets qu’à des variations de forme, de luminosité, ce qui

rend certaines recherches difficiles. Il a la ressource d’utiliser la lampe

électrique qui rétablit les couleurs, dont celles particulièrement vives de

certains grands fonds où la vie foisonne.

Le plongeur conserve toute sa force pour un effort non prolongé. Pour

soulever une roche, par exemple, il dispose même de plus de force que sur

terre puisque ses jambes n’ont pas à soulever en même temps le poids du

corps. Et comme tout objet immergé est allégé du poids de son volume d’eau,

le plongeur peut soulever des roches qu’il jugerait beaucoup trop lourdes à

terre. Immobile, soutenu de partout par le berceau de l’eau, nous avons

l’impression de disposer de toutes nos possibilités d’action. Dès que nous

nous agitons, l’eau intervient et s’oppose à nos gestes rapides, à la

progression telle qu’on la voudrait. Le monde semble s’épaissir, se durcir.

Le plongeur qui tente de nager rapidement éprouve une gêne voisine de celle

du dormeur dont le rêve de marche s’empêtre dans les draps.

En ce domaine immense, l’homme livré à lui-même ne dispose que d’une série

d’espaces restreints. Malgré l’invention si précieuse des nageoires en

caoutchouc, il reste un impotent, comparé au poisson.

Le titre « Le Monde du silence » est trompeur. Il y a

du bruit dans la mer, beaucoup de bruits. Mais l’homme n’en entend, et

faiblement, qu’une infime partie. Nous ne pouvions pas, sans entorse à la

poésie, intituler le livre et le film « Le Monde des durs

d’oreille ».

A cause de sa densité, l’eau est plus difficile à ébranler que l’air mais le

son y va plus vite et peut porter très loin.

Dès que pour le plongeur les bruits de la terre cessent, et en particulier

ceux des moteurs du bateau, commence derrière sa tête le bruit de

l’échappement de son souffle, bruit d’intensité suffisante pour effrayer les

poissons, de sorte que pour les photographier de près il faut retenir sa

respiration. Le plongeur entend aussi, mais plus en sourdine, l’air fuser de

l’appareil à l’aspiration. N’est-il pas paradoxal que dans ce monde de l’eau,

effectivement plus silencieux pour l’homme que le sien, la respiration si

discrète sur terre se fasse si bruyante?

Bien que l’oreille humaine dérive, par une évolution lente, de celle du

poisson, son mécanisme s’est trop modifié pour qu’elle puisse encore

percevoir correctement dans l’eau. Seuls les bruits de forte intensité lui

parviennent. Le son parvient également par le tête toute entière et même par

le corps. Il est en sorte perçu directement mais faiblement. De sorte que

pour le plongeur le son n’est pas directionnel. Beaucoup moins coloré que

dans l’air, il semble venir de partout, il vous atteint sans vous indiquer

son origine dans l’espace, et sa nature elle-même est difficile à identifier.

Ainsi, lorsque nous nous appelons par un fort grondement, le camarade qui

entend tourne la tête dans tous les sens et , si l’appelant se trouve juste

au-dessus de lui, l’appelé a du mal à le découvrir.

Pour l’homme, le son joue dans la mer un rôle nettement moins grand que sur

la terre, alors qu’il est d’une importance capitale pour les poissons.

Du même carnet de dessins d’André Laban.

Outre le bruit de sa propre respiration, d’autres bruits de l’activité

humaine parviennent au plongeur. La barque qui arrive le prévient par le

rythme assourdi de son moteur et, de près, il entend froufrouter l’hélice qui

passe. Une explosion dans l’eau s’entend très bien comme un claquement sec,

et c’est à la fois un choc dans votre corps, sans qu’il soit possible d’en

évaluer l’origine, ni la distance.

On entend les coups sourds de l’épave du grand bateau de fer affaibli par la

mer et qui travaille.

La mer a ses bruits propres. Sous l’eau comme sur la grève, les galets que la

vague roule font un vacarme ronronnant. La mer agitée crisse en se déchirant

dans le ciel du plongeur.

Sur fond rocheux et par beau temps, l’eau craque. Ce bruit léger, très sec,

vient de partout. Il est dans votre tête. Les pêcheurs l’entendent à travers

la coque de leur barque et disent: c’est la vermine qui mange. Le langouste

nous fait parfois entendre un grincement en remuant ses antennes dont la base

est pourvue d’un frottoir. Mais c’est votre oeil qui repère la bête.

Si l’homme croit muets les habitants de la mer, c’est qu’il n’en entend qu’un

petit nombre, et faiblement. Or presque toutes ces créatures ont une sorte de

langage simplifié, un chant qui correspond à l’euphorie, à leurs amours.

Elles poussent des cris de frayeur, murmurent des plaintes de faim, émettent

des signaux d’alarme, elles scandent des rythmes de parade.

Il n’est pratiquement pas de poisson absolument muet. Ils sont plus bruyants

dans la mer qu’en eau douce et plus richement bavards dans les mers chaudes

que dans les eaux nordiques, rappelant en cela nos Méridionaux.

En 1942, les poissons n’ont-ils pas déclenché le hurlement des sirènes

d’alarme de toutes les balises d’un réseau acoustique de protection de la

marine américaine? Et après Pearl Harbour ne firent-ils pas sauter toutes les

mines acoustiques d’un barrage de protection? Il faut dire que dans ces deux

cas ils étaient des millions et que l’électronique permet des sensibilités

exquises.

Peu de poissons parlent avec la bouche, c’est à dire en faisant grincer leurs

dents. La plupart utilisent leur vessie natatoire sur laquelle ils battent

avec les muscles ou les tendons voisins, ou encore ils emploient ces derniers

comme des cordes de guitare.

Les cétacés communiquent leurs impressions, leurs émotions, et conversent en

modulant des sons complexes dont certains très aigus échappent à notre

oreille. Sans parler des ultrasons qu’ils utilisent pour le repérage ou la

détection.

Mais le bruit qui m’a le plus étonné dans la mer fut le bang qui accompagnait

les détentes brutales de Jojo le mérou, si puissant que quand il se

produisait près de ma tête, il en était presque douloureux.

Publicité ESSO à collectionner. Bibliothèque du

musée, fonds Michel-Rua.

Oui, il y a du bruit dans la mer, mais pas gênant pour nous qui

l’entendons si peu sans le secours d’un hydrophone.

Si l’homme est presque sourd dans la mer, de sorte que le son ne saurait le

prévenir d’un danger, par contre les poissons obtiennent de l’ouie

d’extraordinaires informations.

Profondément enfouie dans la tête eu voisinage du cerveau, l’oreille du

poisson est parfois pourvue d’une pierre acoustique qui transmet les

vibrations, pierre reliée chez certaines espèces par une chaîne d’osselets à

la vessie natatoire qui sert alors de caisse de résonance. L’oreille fait

partie d’un organe sensoriel spécial du poisson, la ligne latérale en

laquelle le maître de maison qui découpe voit une attention du Créateur.

Cette ligne cache sur chaque flanc un fin boyau plein d’un liquide spécial

qui d’une part aboutit à la tête et d’autre part se ramifie jusqu’à la peau

qui joue le rôle d’une multitude de petits tympans.

Cet organe fait percevoir au poisson, entendre en quelque sorte, les divers

mouvements de l’eau, ceux provenant de l’agresseur qui approche ou d’une

proie handicapée qui se débat, comme ceux provoqués par un bateau, et ces

informations sont directionnelles. Le poisson sait ainsi d’où vient la vague

et où va le courant, particulièrement intéressant dans la rivière. Il

distingue le flux du reflux dans les mers à marées. Il entend chaque

mouvement de son banc ainsi que ceux plus éloignés d’un banc de poissons

différents. Il entend ses propres mouvements se réfléchir sur le décor et se

situe ainsi. Grâce à ce sens le poisson des grottes obscures peut se passer

des yeux.

L’odorat ne joue plus chez l’homme civilisé un rôle aussi important qu’à

l’état de nature, il apporte tout de même un élément inconscient qui enrichit

notre perception du monde extérieur. En plongée, l’homme perd totalement les

informations que pouvait lui donner l’odorat, alors que le poisson est pourvu

d’organes sensibles à la qualité de l’eau, sa salinité par exemple, ou sa

teneur en émanation d’une proie. On parle d’olfaction chez le poisson car les

organes sensibles aux matières dissoutes ou diluées dans l’eau existent

également dans les narines. En fait, au sein de l’eau, odorat et goût se

confondent en un sens très précieux pour le poisson. Entre autres

performances, ce sens permet aux saumons comme à d’autres poissons de

retrouver longtemps après l’avoir quittée la rivière natale et de la remonter

jusqu’à la source, sans s’égarer dans les affluents.

L’exploration, la recherche, la promenade, se pratiquent dans l’eau

claire, du moins dans bien des mers et bien des cas. Par contre, le travail

sur le fond, sur un chantier archéologique par exemple, se fait presque

toujours dans l’eau troublée par vos gestes, par votre action, et bien

souvent sans visibilité aucune. Il reste alors au plongeur la ressource de

tâter.

A part les aveugles chez qui il est très développé, le sens du toucher, s’il

vous donne certains plaisirs, ne vous rend que de petits services

occasionnels. Aux femmes par exemple pour vérifier la qualité d’un tissu, au

bricoleur pour remplacer le pied à coulisse dans l’évaluation d’une faible

épaisseur.

Dans la mer, le toucher prend une grande importance car il doit bien souvent

remplacer la vision. Or les doigts mouillés ne donnent pas exactement les

mêmes sensations, les mêmes informations, que les doigts secs. C’est une

affaire de rééducation.

En plongée, nous ne pouvons pas parler et cela modifie notre

mentalité.

Ne pas pouvoir communiquer crée une gêne pour le travail en équipe. Le

grondement émis par le plongeur n’est pas toujours entendu et de toute façon

sa portée ne dépasse pas quelques mètres. Ne pas pouvoir appeler en cas de

malaise ou d’ennui matériel prend un caractère angoissant, comme de ne pas

pouvoir prévenir un camarade d’un danger, l’approche d’un requin par exemple,

approche qu’un poisson entendrait.

A ces diverses considérations s’ajoute le fait que le plongeur vit

en compagnie d’un certain danger. Si l’ouvrier du bâtiment sur son

échafaudage est aussi bien placé que l’aviateur pour tomber, le plongeur,

lui, est mieux placé que quiconque pour se noyer.

Afin de suppléer à la déficience de nos moyens ou de nos sens dans

la mer, nous pouvons faire appel à des appareils mécaniques, électriques ou

électroniques.

Pour avancer plus vite et sans se fatiguer, le plongeur peut utiliser un

propulseur électrique individuel. Pour détecter ou repérer à distance les

objets en relief sur le fond, il existe des sonars portatifs. Les plongeurs

peuvent communiquer entre eux ou avec le bateau au moyen d’un téléphone sans

fil, encore doivent-ils porter un masque qui permette de parler. Pour mieux

entendre on peut facilement imaginer un amplificateur de sons, une prothèse

pour sourds en quelque sorte. On pourrait théoriquement améliorer la vision à

travers le masque, sans toutefois que celle-ci puisse porter au-delà de la

visibilité réduite par le manque de transparence de l’eau. Contre ce dernier

on a réalisé le cône d’eau claire qui permet de photographier ou de filmer de

près dans l’eau très trouble. Pour suppléer à l’affaiblissement de la lumière

ou à l’absence de couleurs, les plongeurs disposent de l’éclairage

électrique. Enfin, pour rechercher les objets enfouis, il existe toutes

sortes de détecteurs sensibles au magnétisme ou à la conductance

électrique.

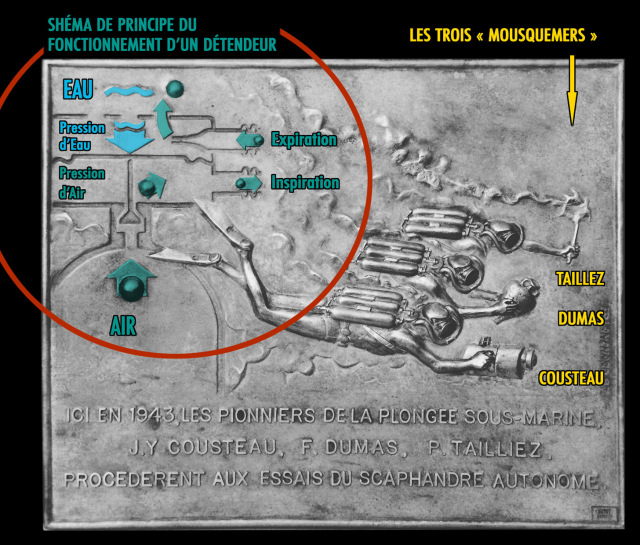

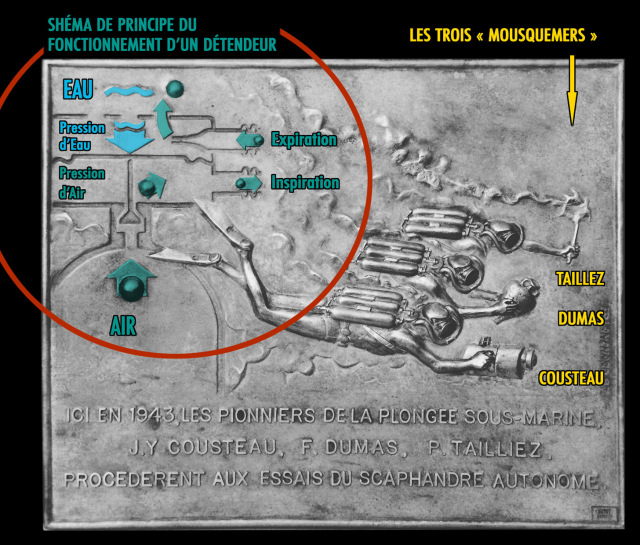

Indications didactiques sur une des phases

techniques nécessaires à la réalisation de la plaque en bronze posée à

Bandol, plage Barry. Création de Pierre Blanchard.

Le plongeur peut… dispose de… Bien sûr. Mais je parle ici du plongeur

courant, du plus grand nombre de plongeurs qui vont cahin-caha avec leurs

moyens propres, qui aiment l’eau telle qu’elle est et s’y passionnent.

J’ai participé aux essais du magnétomètre à protons sur l’épave d’un grand

bateau romain bourré d’amphores profondément enfouies dans le sol marin.

L’instrument ne manque pas de sensibilité, bien au contraire! La conduite de

l’appareil est difficile, plus encore l’interprétation des résultats.

Or, tandis que nous procédions à la couverture magnétique de l’épave, je

profitais de temps morts pour sonder le site avec ma précieuse tige d’acier

longue de 2mètres. Eh bien! en quelques heures de sondages à main, j’en

savais beaucoup plus sur cette épave que n’en put dire en une semaine le

magnétomètre à protons, et avec bien plus de précision qu’il n’en fut

capable. Ce qui n’enlève rien à ses mérites.

Lorsque nous racontons que nous nageons vers le haut ou vers le bas sans

plus d’effort que sur l’horizontale, le public risque de s’imaginer que la

verticale appartient au plongeur sans restrictions. Plus qu’à l’oiseau

puisque le plongeur peut s’immobiliser sur la verticale sans le secours d’un

support.

En effet, la verticale est accessible au plongeur sans moyens artificiels de

grimper, de descendre, d’empêcher une chute ni de la ralentir. Ceci dit,

divers facteurs apportent des restrictions à cette liberté d’évolution et

font de la verticale, cette dimension capitale pour le plongeur, une notion

très spéciale qui n’a pas d’équivalent sur terre.

Pendant la descente, l’air qui contient la cavité de l’oreille moyenne doit

constamment se mettre en équilibre avec la pression croissante de l’eau, sous

peine de douleur, ou même de rupture de tympan. Il faut donc que l’air

pénètre dans cette cavité par le petit conduit appelé « trompe

d’Eustache ». La perméabilité de ce conduit, médiocre chez beaucoup

d’individus, varie d’un jour à l’autre, en outre un rhume peut la diminuer

considérablement.

La vitesse de descente est donc limitée par la perméabilité de la trompe

d’Eustache. Notons qu’à la remontée, l’air en excès dans l’oreille moyenne

s’échappe en général sans difficulté.

Quelle que soit la perméabilité de sa trompe d’Eustache, le plongeur peut

accélérer sa descente au fur et à mesure qu’il progresse sur la verticale. En

effet, équilibrer l’oreille moyenne consiste à maintenir constant son volume.

Autrement dit, ce n’est pas la variation absolue de pression qui

compte à la descente mais la variation relative.

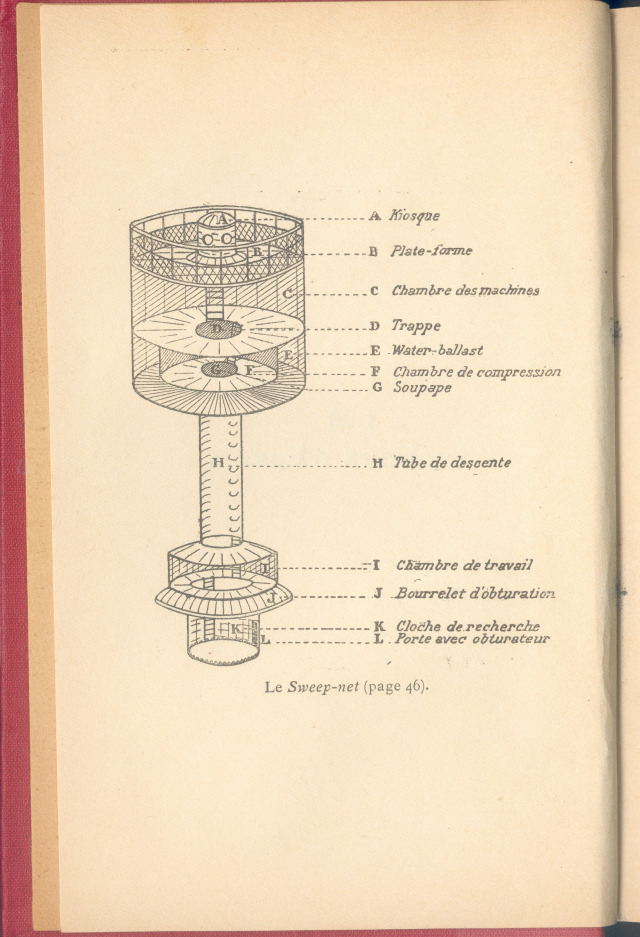

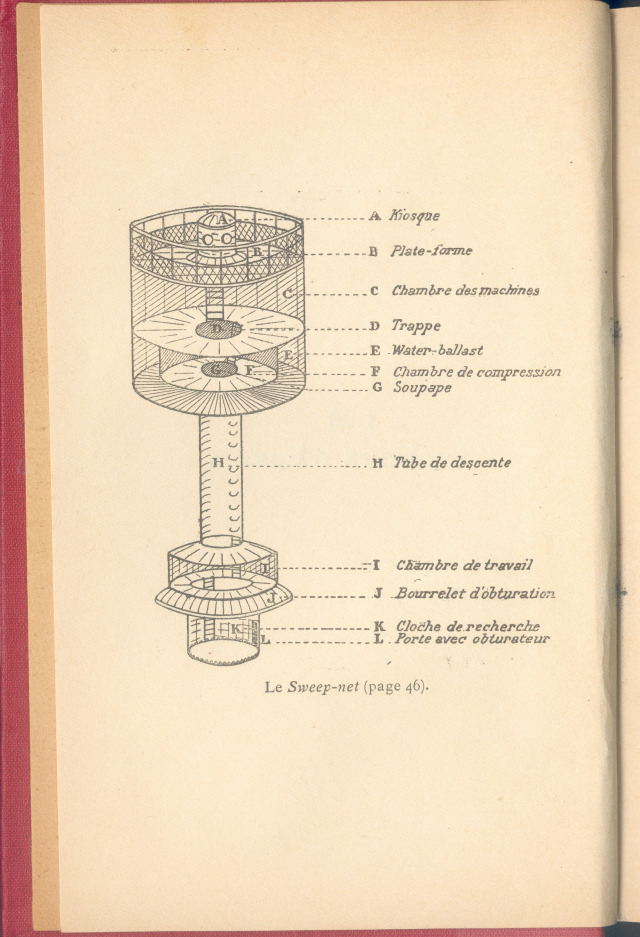

Publié en 1933, le roman de Maurice Champagne

« Les chercheurs d’épaves » propose le Sweep-net.

A la profondeur de 10 mètres, par exemple, la pression a doublé depuis la

surface, le volume d’une bulle d’air aurait diminué de moitié. Pour maintenir

l’oreille moyenne en équilibre, il a fallu y introduire son volume d’air.

Pour que la pression double encore, il faut atteindre 30 mètres, puis 70

mètres, et chaque fois que la pression double, il faut introduire dans

l’oreille moyenne son volume d’air, c’est à dire un même volume. Donc pour

une même dénivelée, l’oreille moyenne demande plus de volume d’air au

voisinage de la surface qu’à une profondeur importante.

La difficulté d’équilibrer l’oreille moyenne diminuant avec la profondeur, la

verticale ne se présente pas au plongeur comme une dimension homogène, mais

comme une dimension de plus en plus facile à parcourir vers le bas.

L’oreille souffre plus ou moins au cours de la plongée et, avec les années,

la trompe d’Eustache se fait moins perméable, l’oreille plus sensible aux

variations de pression. Le vieux plongeur redoute les allées et venues entre

le fond et la surface et, lorsque sa tâche les nécessite, il préfère en

charger son jeune compagnon. A ce point de vue, la notion de verticale varie

au cours de sa carrière.

La lumière dans la mer, une nouveauté pour le plongeur, rappelle cette

pâte lumineuse dans laquelle le pinceau de Rembrandt pétrissait, fluide

répandu dans l’espace et qui se concentre en les objets.

Aux faibles profondeurs, le soleil matérialise l’eau. La lumière enfle ou

ronge, burine ou auréole, mais laisse toute leur transparence aux ombres.

Elle se fait toujours glauque dans les lointains, en réalité bien proches.

Au fur et à mesure que le plongeur descend, l’intensité de la lumière

diminue. Parti au grand soleil, il arrive à 60 mètres dans une sorte de

crépuscule. La verticale s’accompagne vers le bas d’une baisse de jour.

Le risque d’accident de décompression à la remontée,

dégagement gazeux dans l’organisme dont les lésions se traduisent par la

douleur, la paralysie ou même la mort, augmente avec la profondeur. Aucune

sensation ne vous avertit de ce risque. Il n’en fait pas moins de la

verticale, pour le plongeur conscient, une dimension de plus en plus

sournoise.

Et comme le risque d’accident de décompression croît également de long de la

verticale pour une même durée de séjour, le plongeur acquiert la notion

nouvelle d’un temps de plus en plus dangereux vers le bas.

En outre, l’accroissement de la consommation d’air comprimé avec la

profondeur réduisant de plus en plus la possibilité de séjourner, le temps

semble de plus en plus restreint en descendant la verticale. La notion de

temps est encore modifiée du fait que le temps est lié à un allègement

progressif du plongeur à mesure que diminue le poids de sa provision d’air

comprimé, allègement de plus en plus rapide en descendant la verticale.

La notion de verticale se complique aussi du fait qu’à mesure que le plongeur

descend, il s’alourdit par compression du tissu de son vêtement. L’absence de

cette gêne rend plus attrayantes encore les plongées le corps nu dans les

mers chaudes.

L’engourdissement de l’esprit croît et devient ivresse avec la profondeur,

liant la verticale à un malaise croissant, avec la mort à un certain niveau

aussi facile à atteindre que le précédent.

Enfin, est-il besoin de dire au sujet de la verticale que pour une panne

d’air, pour un malaise, le danger de se noyer est d’autant plus grand que la

profondeur est plus importante.

Or le plongeur qui a cessé de respirer à grande profondeur ne pourra pas être

réanimé. Qu’il ait, par un dernier réflexe, provoqué le gonflement de sa

bouée de sauvetage, ou qu’un camarade l’ait rapidement remonté, son réseau

sanguin est obstrué par trop de bulles.

Tout plongeur conserve intégralement le sens de la verticale, sauf si ses

canaux semi-circulaires sont momentanément affectés par une variation de

pression, chose rare. Cependant tous les facteurs que nous venons d’énumérer

concourent à donner de la verticale une notion nouvelle et très complexe.

Les modifications profondes de ses sens et de ses moyens, jointes au

dépaysement par des lois physiques différentes, font que le plongeur mène

dans la mer une autre vie, une sorte de vie parallèle que certains individus

équilibrés mais curieux aimeraient parfois connaître, et que d’autres, mal

équilibrés, mènent par un dédoublement de la personnalité.

Loin de moi l’intention de jouer les trouble-fête, les croquemitaines.

Non, j’ai simplement cherché à aider le lecteur à nous connaître ou, pour me

montrer plus dans le vent, « à promouvoir l’accès à notre

personnage ». J’ai voulu également dire au jeune plongeur qui il est

dans ce nouveau milieu qui deviendra aussi le sien. Car l’apprenti plongeur

ne dispose des lois de l’eau que sous une forme aride et non humaine dans les

ouvrages techniques traitant de la plongée.

Cahier Spiro mai 1960. Bibliothèque du musée, fonds

Georges et Philippe Sérénon.

Les difficulté du monde de la mer, ses restrictions, ses obstacles,

parfaitement surmontables, rendent certains tempéraments plus passionnés

encore de la plongée profonde et de ses joies.

Partez du niveau de la mer pour la haute montagne, vous verrez la faune et la

flore changer à mesure que vous cheminez, mais pour cela il faut bien

des heures, beaucoup de kilomètres. Pour le plongeur, ces changements

s’effectuent très rapidement, disons de 10 mètres en 10 mètres, et cette

disponibilité des divers étages de la vie les rend plus fascinants encore.

Il me semble que Pascal, pour donner plus de force à sa pensée, a sacrifié

la véracité en disant: « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de

la nature… »

Malgré son aspect fragile, l’homme est peut-être la créature la plus

résistante, en tout cas celle qui s’adapte le mieux aux conditions les plus

diverses. Contrairement à l’animal, on trouve l’homme sous toutes les

latitudes et presque jusqu’en haut des plus hautes montagnes. Ainsi, muni

d’un équipement somme toute assez simple, est-il à l’aise et heureux dans la

mer.

Le temps n’est plus où nous passions pour des phénomènes, des surhommes.

Entrée dans les mœurs, la plongée est maintenant à la portée de tout le

monde. Tant d’amateurs l’ont pratiquée, tant de professionnels, qu’on peut la

dire moins dangereuse, bien moins dangereuse qu’on ne croyait. A condition

d’en connaître les lois et, bien sûr, de les respecter.

Longtemps avant nous, les scaphandriers à casque remplissaient

efficacement leur tâche, dans la marine nationale notamment. Avaient-ils des

possibilités plus limitées que les nôtres? C’est difficile à dire. Mais

voilà, ce corps de métier manquait d’imagination, d’initiative. Il n’avait

pas ses « intellectuels », si j’ose dire. Le « pied

lourd » se cantonnait dans la routine, en quelque sorte fossilisé. Et

plus encore, le scaphandre à casque ne se prêtait pas à une extension dans le

public.

Si nous n’avions pas recréé la plongée, d’autres l’eussent fait. Pour des

réalisations de matériel aussi simple, les possibilités techniques de notre

siècle sont telles qu’il suffit de vouloir. Nous avons simplement voulu un

peu avant les autres.

Une autre sorte de plongée s’est récemment développée. Respirer un mélange

d’hélium et d’oxygène permet d’atteindre plusieurs centaines de mètres et d’y

travailler sans souffrir de l’ivresse qui limite la plongée à l’air.

La plongée à l’hélium, certes, permet des interventions très profondes.

Étudiée d’abord par les marines nationales, elle a nécessité de patientes

recherches qui se poursuivent et nous éclairent sur un certain aspect de la

physiologie humaine.

La plongée à l’hélium nécessite un bateau qui permette de manœuvrer une

tourelle de plusieurs tonnes dans laquelle les plongeurs descendent,

remontent et font de très longs paliers de décompression, donc un grand

bateau extrêmement coûteux.

Elle suppose du courage chez les plongeurs et une certaine abnégation car ses

à-côtés sont fastidieux.

Elle reste l’apanage des marines nationales et de compagnies ou

d’entreprises puissantes qui peuvent s’offrir à des prix fabuleux quelques

gestes humains.

En matière d’archéologie, de biologie, de géologie, la recherche sous-marine

se pratique de par le monde en respirant de l’air, moyen maintenant

classique, peu coûteux, à la portée de l’individu. Et la plus grande partie

de cette recherche se fait entre zéro et 40 mètres, un domaine immense.

Dans ces disciplines, pour travailler vraiment efficacement au-delà d’une

trentaine de mètres, il faudrait faire appel à la maison sous la mer. Nous

retomberions alors sur un problème analogue à celui de la plongée à

l’hélium : infrastructure considérable, donc des moyens financiers

puissants.

La maison sous la mer, solution excellente, reste une curiosité au nombre de

quelques tentatives sporadiques. Dans la grande majorité des cas, la parole

demeure à la plongée que nous avons toujours pratiquée et qui s’est révélée

plus merveilleuse encore que nous l’espérions.

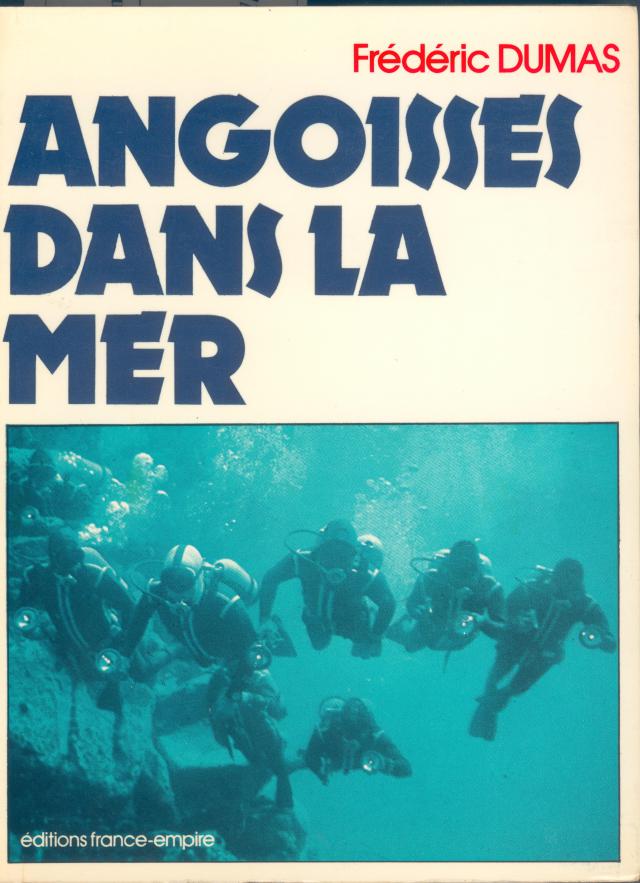

ANGOISSES DANS LA MER fut publié au 3ème trimestre 1978 chez

France-Empire dans la collection Océans. La présentation –en 4ème de

couverture- se concluait ainsi : « c’est le livre le plus émouvant

de celui qui est « passé le premier dans tout ce qui était inconnu,

nouveau ou dangereux au fond de l’eau ».

Il est disponible en notre bibliothèque.

|